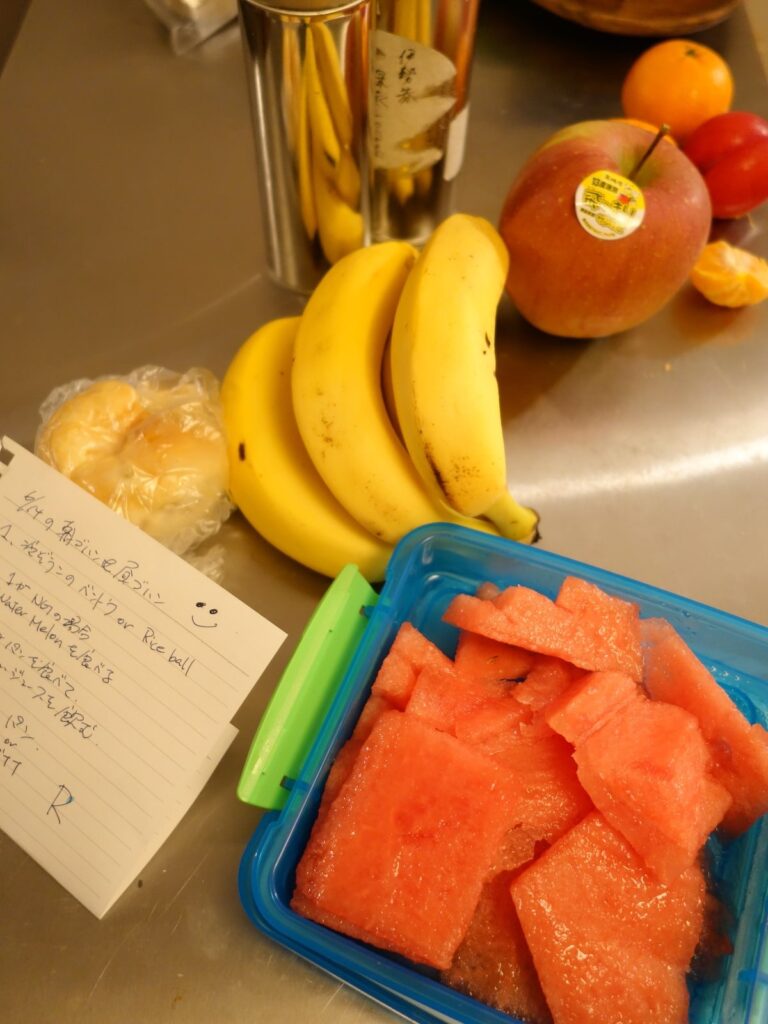

(なんだこの変な切り方)

このまえ、ピクニックでサンドイッチを入れようとおもって買った、カラフルなシステマの薄っぺらい容器に様相を合わせたかのように、そのスイカは薄っぺらかった。

おおきな三角で、食べやすいんだか食べにくいんだかよくわからなかったけれど、とにかく食べることを大事にしているよくできた男が、とにかく食べることを大事にしている死にかけの女に切ったスイカだ。

なにかきっと、「実家のおかんがそうしてた。」とか、ユーチューバーがこうして切っていたとか、新手のこだわりのようなものがあるのだろう。

そう思いながらスイカを口に入れては、いつ息の根が途絶えるか恐怖におびえながら過ごしていた悪夢のような日々に、そのみずみずしい淡い赤色はポッと染み入るように差し込んだ。

ところでわたしはスイカが嫌いだ。

結構これまでそれを公言してるので、あんまりスイカを差し入れされたことがない。わたしのことをよく知っているようで、もしかしたらあまり知らないその男は、わたしが死にかける時だけ食べ物を持って現れて、洗い物をしたり、わたしの着替えを手伝ったり、背中をトントンと叩いてきたけれど、もしかしたらマイがスイカを嫌いなのを知らないのかもしれない。

水分と、甘い汁でできたそのくだもののような野菜は、とてもおいしかった。

はじめてわたしがそれをむしゃむしゃと食べるようになったのは、30歳近くなったころにマンハッタンの彼氏の家から家出して住んだ、クイーンズのウッドサイドにあるアパートの深夜のことだった。

むさ苦しい夏の夜に仕事から帰り、汗だくになって冷蔵庫をバン!と開け、キンキンに冷やしておいた巨大なスイカに、まるごとかぶりつくとき、「世界はわたしを中心に、回ってる。」

そう思ったものだった。

わたしはそのウッドサイドの、白く柔らかな光がいつも差し込む戸建ての小さな家が大好きで、それは、とても幸せで自由を象徴するような若きしりころの記憶だった。

間違いなくその思い出自体は丸ごとのよく冷えた真夏のスイカみたいに大胆でジューシーでおいしかったが、

いまだにわたしはスイカが地味に、嫌いだった。

嫌いなものが、好きな人に差し出されたことで好きになることは、これまでの人生のなかでよく経験してきた光景である。例に漏れず、そのときの死にかけのわたしへの薄っぺらいスイカにもそれは当てはまって、幸せなきもちになった。

ちなみにわたしがスイカを嫌いな理由は、あの黒い種である。

あの黒い種を食べるたびに持て余して、取るのも大変だし、飲みこむのも野暮な感じがするし、うんちに黒いてんてんがついてきたら、わたしの記憶の喪失具合からして虫が湧いたとおもってパニックになりそうだし、食べた後も皿に黒いつぶつぶが残る。どうしていいかよくわからない。

そういう、多少の混乱を招くやつなのだ、スイカというのは。

もし種が入っていなかったとしたら多分わたしはもうすこしスイカと近しい関係になっていたと思うけれど、種無しスイカはそれはそれで、変だからそれもやっぱり難しい。

買い物袋をぶらさげてきた男が

ガサゴソとシャケ弁当やらおにぎりを取り出すのを横目に、

(あ、スイカだ)

と思ったことは思ったんだけど、基本果物は、衰弱している人間にとってありがたい食材であるとともに、「剥いて食べられる状態する」という行為自体がむずかしいことが多い。

このままでは、せっかく持ってきてもらったのに

食べられないまま冷蔵庫に放置される危険を察知したわたしは、

「ねえ、スイカ・・・切ってくれる」

とボソリ呟いて、

男は何も言わずに「はいはい」と頷いて、ガサゴソとジップロックや容器を探し当て、スイカを切ったのだった。

彼が帰った翌朝、目を覚まし

ほとんど食べたり飲んだりするのもギリギリだったわたしの痩せ細った(元気な時からもともと痩せ細ってんだけど)身体にそれは、とても素直に染み渡った。

「おいしいなあ」

わたしはそう呟いて、変な形のスイカを、一個づつ口に入れていきながら、夢だったかもしれない昨日の夜のことを思い出していた。

彼がもう一度わたしに会いに来て、帰り際に抱きしめて、キスをして、「またくるわ」と言ったのは

やっぱり夢だったんじゃないだろうかと何度もそう思った。

ぼんやり窓の外を眺めて

まも無く引っ越す部屋で独り

失ったたくさんのものを思う時間

かわいい容器の半分くらいまで食べて

そして、

わたしはついに、

そのスイカに、ひとつも黒い種がついていないことに、ようやく気づいたのだ。

ハッとして、残っていたスイカ全部をひっくり返して、心臓をバクバクさせながらもしかして種無し?と漁った。

そのかわりに、よくみると、ぽこぽこと小さく、きっと種が入っていただろう穴の形跡があった。

この世界に、黙ってスイカの種を全部取り除いて

黙って冷蔵庫にしまって去る男が

どのくらい、いるんだろうとそう思った。

山下さんは、きっと出会ったころからそういう男だったんだよね。

書き置きされたメモに、Water Melon ときれいな字で書いてあって、わたしはその紙をたからものにすることにした。

世界中に愛と癒しが行き渡り、みんなが支え合って生きてゆけますように💕

世界中に愛と癒しが行き渡り、みんなが支え合って生きてゆけますように💕